2015年に、Googleインドアビュー認定代理店として撮影代行事業を始めて以来、おもてなしドットコムでは全国各地で5,000件を超えるストリートビューを公開しています。その全ての撮影において弊社では、一眼レフ機と大口径魚眼レンズを使用しています。このページでは、おもてなしドットコムがストリートビュー撮影で実際に使用している機材について、それを選んだ理由も合わせてご紹介していきます。

ストリートビュー撮影に求められる機材の条件

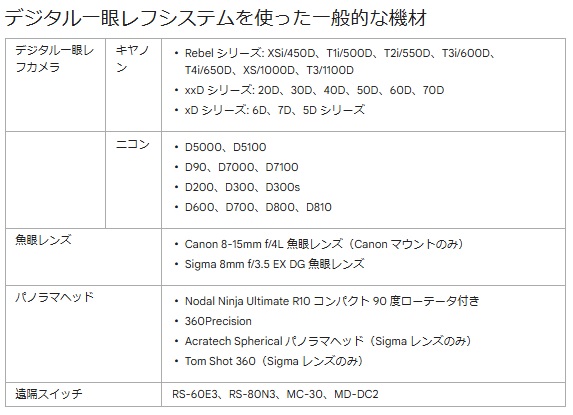

Googleストリートビューについては、Googleが定めるルールがあるため、そのルールに適合する写真を撮影できる機材を用意することが必要になります。このページには、撮影に関するルールの他に、利用に適した機材のリストも掲載されています。また、リストは一眼レフ機に関するものですが、1回の撮影で全周囲が撮影できる360度カメラについても、Googleは別に紹介しています。

あくまで例示であり、必ずリストにある機材を使用しないといけない、ということではありませんが、それぞれの機材には、屋内版Googleストリートビュー撮影に必要な機能、役割があります。

ストリートビュー撮影に必要なカメラの条件

Googleストリートビューのような、全天球(ボールの中から外見ているイメージ)のパノラマ画像の撮影であっても、通常の写真撮影に使用するような一眼レフカメラで撮影できます。また最近では、1回の撮影でカメラの周りすべてを撮影できる360度カメラを使用する撮影代行業者も増えてきています。ただ、以下の条件を満たす写真を撮影できることが必要です。

写真のサイズが 7.5 メガピクセル以上(3,840×1,920 ピクセル)

屋内版ストリートビューに使用する360°写真についてGoogleは、「サイズが 7.5 メガピクセル以上(3,840×1,920 ピクセル)」としています。この「360°写真」とは、ストリートビューのようなVR(バーチャルリアリティ)の標準的な規格である、エクイレクタングラー(正距円筒図法)形式で保存される画像になります。

エクイレクタングラー画像は、360度カメラであれば1回の撮影、一眼レフ機と円周魚眼レンズを使用するのであれば、4回以上の複数回撮影した写真を結合(ステッチ)することで作成されます。そのためストリートビュー撮影で使用するカメラは、7.5メガピクセル以上のエクイレクタングラー画像を作成するのに必要な写真を、1回、または複数回で撮影できることが、最低限の条件となります。これを満たさない低解像度の撮影しかできない機材(カメラ)を、使用することはできません。

明度の高い領域と低い領域で細部が十分に表示されている

写真撮影では、被写体の方向に合わせた適正な露出で撮影します。しかし、屋外から差し込む陽光や照明の位置、強さによっては、同じ方向であっても、画像の一部が白飛び(露出オーバー)したり、黒潰れ(露出アンダー)してしまうことがあります。ましてや360度全周を撮影する屋内パノラマ撮影では、撮影する方向全ての明るさが異なることも少なくありません。人間であれば、このような明暗差(ダイナミックレンジ)を脳が補正しますが、カメラ自体には脳が無いため、撮影する人間が、全周囲が均等の明るさになる露出を判断して、シャッターを切ることになります。

デジタルデータの明るさ補正は、撮影後にデータを加工することが可能ですが、極端に明るさが異なる場合は、1回の撮影では明暗差をカバーしきれない恐れがあります。そのため、撮影時にHDR処理が可能なカメラを使用するか、撮影後にHDR処理が行えるように、露出の異なる同じアングルの写真を複数枚を撮影する、ブラケット撮影が可能なカメラを選択すべきです。

ストリートビュー撮影に必要なレンズの条件

標準レンズや広角レンズを使用しても、パノラマ撮影は可能です。しかし撮影できる範囲が少ないこれらのレンズで、上述のエクイレクタングラー画像を作成するためには、少なくとも十回程度の撮影が必要になり、またそれぞれの写真を結合する作業も複雑になることから、高品質のエクイレクタングラー画像を、効率よく撮影・作成することは非常に困難です。そのため、Googleストリートビューの撮影に使用するレンズは、一回の撮影で広範囲を撮影できる、魚眼レンズを使用することが望ましいと言えます。さらに、屋内版Googleストリートビューのように、上下左右全方向の全天球パノラマ(ボールの内側から見るような)イメージの画像を撮影するのであれば、水平方向だけでなく垂直方向も広範囲の撮影が可能な「円周魚眼レンズ」を使用すべきです。

APS-Cサイズの一眼レフ機で、超広角撮影(フルサイズ換算10mm)を行った例。

水平方向は約95°、垂直方向は約74°の画角になります。

水平方向を4回撮影では、ステッチのつなぎ目部分になる隣り合う画像の重複が少なく、結合ができない恐れがあります。

垂直方向は、天井、床面が明らかに写っていないため、さらに数回の撮影が必要になります。

その結果、一つの撮影ポイントでの撮影回数は全周魚眼レンズと比べて大きく増えてしまい、撮影時間増大と多数の写真結合による品質悪化が懸念されます。

APS-Cサイズの一眼レフ機で、円周魚眼レンズを使用して撮影した例。

縦構図での撮影のため、上下方向はほぼ天頂から床面まで写っていますが、カメラのセンサーサイズが小さい水平(左右)方向は、円周の一部が欠けて約125°程度の画角となります。

それでも円周の4分割(90°)よりもよりも広く、ステッチのつなぎ目も十分大きく確保されてますから、4回(4方向)の撮影画像を結合することで、全周囲を空白無くカバーすることができます。

フルサイズの一眼レフ機で、円周魚眼レンズを使用して撮影した例。

こちらも縦構図で撮影していますが、APS-C機よりもセンサーサイズが大きいため、水平・垂直ともほぼ180度撮影されています。

そのため、被写体の大きさが、APS-Cサイズでの撮影と比べて全体的に小さく写っています。

円周(360°)に対しては、2回撮影(1回で180°)ではつなぎ目部分が撮影されていない恐れがあります。また3回撮影(1回で120°)では、APS-C機の画角(1回で約125°)より小さくなるため、弊社ではフルサイズ機であっても、APS-Cサイズと同様に4方向(4回)の撮影を行います。

ストリートビュー撮影に必要な周辺機材

パノラマ撮影では、カメラやレンズの他にも、必要な機材があります。それぞれの機材にも、ストリートビューのルールで求められている条件を満たす機能・仕様が求められます。

パノラマヘッド

パノラマヘッド(パノラマ雲台)とは、カメラと三脚の間に設置して、両者を結合し、カメラを固定する雲台(うんだい)の一種で、一眼レフカメラでのパノラマ撮影には、必要不可欠な機材です。雲台がある事で、三脚とは独立してカメラの向きや傾きを自由に変えることができますが、パノラマヘッドが通常の雲台と大きく異なるのは、カメラを「三脚の上で水平に回転」できることと、「一定の回転角度で固定できる」ことです。

パノラマヘッド本体例。

Nodal Ninja Google R20 Sigma 8mm

①三脚または雲台との結合部。青色のネジを緩めると、上部が水平に回転します。この機種では、回転角度は90度ずつ停止できます

②水準器。カメラが三脚上で水平回転できるように、水準器で確認しながら水平を取ります。

③コンパス。旧インドアビュー(現在のストリートビュー)の頃は、「北(方向)から撮影を開始する」ルールがあったため、Googleが推奨するパノラマヘッドには設けられていました。現在このルールは存在しないため、コンパスは不要です。

④カメラとの結合部。この部分で、カメラ側のマウントを固定します。この機種では、レンズに取り付ける専用リングのマウントと結合します。

パノラマヘッドのカメラ側マウント例。

①魚眼レンズ「Sigma 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE Canon EFマウント」専用のレンズリング。

このリングを魚眼レンズに設置します。

②マウント。

外側から①のリングを締め込んで固定し、下部の台座部をパノラマヘッド本体の④と結合します。

一眼レフカメラでパノラマ撮影を行うには、前後左右方向を同じ高さ(水平線上)で撮影しなければ、画像を結合した際に隣り合う画像で「ずれ」が発生します。ごくわずかなものであれば、結合時にアプリケーションが補正してくれることもありますが、高品質なパノラマ画像を結合するのであれば、このずれは最小限に留めなければいけません。通常の雲台でもカメラの向きを水平方向に回転させることは可能ですが、素早く正確に水平を取るのが難しいため、パノラマ撮影においては専用の雲台であるパノラマヘッドを使用することが必要です。

さらに、もう一つ大切な機能は、ただ水平に回転できるだけでなく、一定の回転角度で固定できる(クリックストップ)ことです。上述のように一眼レフ機でのパノラマ撮影では、前後左右の4方向を同じ画角(範囲)で撮影しますが、それぞれの方向で同じ画角(範囲)を撮影していなければ、結合した際に「写っていない部分」が発生する恐れがあります。目視でも大まかには判断できますが、こちらも素早く正確に撮影するためには、機材側で90度ずつ固定できる方が安心です。

三脚

Googleのルールにも「1.2~1.8m の高さでカメラが安定するように、一脚、三脚、またはヘルメットにカメラを取り付けることもできます。」とあるように、ストリートビューの撮影では三脚の使用は必須です。

まず第一に、ストリートビューの撮影では、「撮影ポイントでのカメラの高さを一定にする」ことが求められます。人は通常歩く際に、視点の高さを変える(背伸びしたりしゃがんだり)ことなく、同じ視点で移動します。屋内版ストリートビューでは、これを連続する撮影ポイントで疑似的に再現していますが、それぞれの撮影ポイントで視点の高さが上下すると、閲覧者に違和感を与えてしまいます。

なお、Googleは、三脚上のカメラの高さが、床面から「1.2~1.8mの高さで」としていますが、これは、「カメラの高さ=人の視点」という意味になります。弊社では基本的に、日本人女性の平均的な目の高さになる、凡そ150cmで撮影しています。

また、本来の三脚の役割でもありますが、手持ち撮影による手振れを避けるためにも必要です。屋内版ストリートビューでは、早いシャッター速度では適正な明るさを確保できない、暗い場所での撮影が少なくありません。このような場合、露出時間が長くなりますが、その間中カメラを手持ちで同じ位置に保持しておくのは、非常に困難です。特にブラケット撮影を行う場合は、カメラがわずかでも動いていると合成される画像がぶれてしまうため、手持ちでの撮影は避けなければいけません。

さらに三脚は、カメラマンの写り込みを避けるためにも有効です。Googleのルールに「写真に映り込まない場所に移ってから写真を撮影します。」とありますが、これは、撮影するカメラマンが、写真に写っていないことを意味しています。例えば、鏡や窓ガラスなどの前にカメラがある場合、カメラなどの機材が写り込みことは問題ありませんが、カメラマンが写り込みことは避けなければいけません。写り込みの恐れがある場合、カメラのセルフタイマーを設定し、その間にカメラマンは写り込みが無い場所へ退避しますが、これは三脚を使っていなければできないことです。

遠隔スイッチ

一般的には「レリーズ(レリーズスイッチ)」と呼ばれる機器で、カメラのシャッターを、カメラ本体にあるシャッターボタンではなく、本体から離れた場所から操作する機器です。カメラ本体との接続は大きく分けて、有線ケーブルで接続するタイプと、赤外線やBluetoothといったワイヤレス接続するタイプに分かれますが、それぞれにメリット、デメリットがあり、カメラマンの好みや撮影現場の状況によって使い分けることもあります。

遠隔スイッチを使用する大きな理由は、シャッターボタンを押す際の、カメラのブレを無くすためです。ストリートビューに限らず、撮影時の手振れは写真品質を落とす大きな原因になりますし、後で修正ができない致命的な失敗につながる恐れもあります。特に一眼レフ機でブラケット撮影を行う際には、わずかなブレであっても重ね合わせた画像に影響を及ぼすため、レリーズの使用は絶対といっても良いでしょう。

また、カメラ本体から離れてシャッターボタンを押すことが出来るのは、撮影写真へのカメラマンの写り込みを防止するためにも有効です。カメラのタイマー機能を利用することでも可能ですが、数秒から10秒程度の時間が余計にかかってしまいます。しかしレリーズを使えば、少しカメラから離れたり、しゃがんだ状態でシャッターボタンを押せますから、時間をかけずに素早く撮影を続けることもできます。

なお、1つの撮影ポイントで複数回の撮影を行う一眼レフ機とは異なり、一度の撮影で全周囲を撮影できる360°カメラの場合は、カメラマンの写り込みを避けるために、有線接続ではなくワイヤレスタイプのレリーズを使用する必要があります。

弊社が使用している撮影機材

実際に弊社が、屋内版ストリートビュー撮影に使用している機材をご紹介します。これらの機材は、弊社のパートナーとして全国で撮影を行っているパートナーへも、推奨機材として紹介しているものです。なお、撮影に使用する機材については、Googleの要求するルールを満たせば特に指定されている訳ではありませんので、弊社も含めパートナーの中には、他の機材を使用することも多々あります。

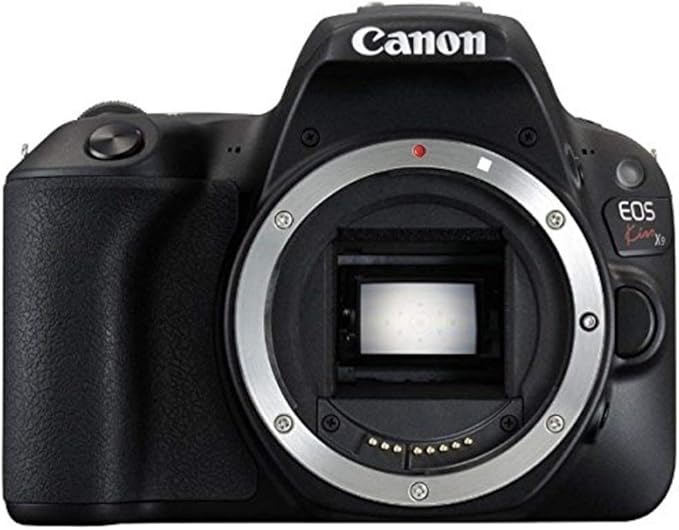

カメラ-「CANON EOS KISS X9 BODY」

弊社では、2015年にGoogle認定代理店として、屋内版ストリートビューの撮影代行を始めて以来、全ての撮影において一眼レフ機を使用していますが、その当初から「CANON EOS KISS」シリーズをメイン機として使用していますし、パートナーへも推奨しています。

ただ、このシリーズは一眼レフ機初心者の入門機として位置づけられているため、「プロがこんなカメラ使って良いの?」といった声をお聞きしたことも少なくありません。それでも弊社がこのシリーズを使用し続けているのは、屋内版Googleストリートビューの撮影に関して言えば、他の高額・高性能のカメラよりも適しているところがあるからです。

理由1.ストリートビュー撮影に求められる機能を満たしている。

上述の「ストリートビュー撮影に求められる機材の条件」で詳しくご説明していますが、屋内版ストリートビュー撮影に使用する機材には、Googleが定めるルールに適合した撮影が出来ることが必要です。「CANON EOS KISS X9 BODY」は、初心者向けの機種ではありますが、その条件をすべて満たしています。イメージセンサーがフルサイズ機と比べて小さいAPS-C機ではありますが、有効画素数は約2,420万画素あり、、Googleが要求する「7.5メガピクセル以上の360°写真」を作成するのに必要とする高画質撮影が可能ですし、ブラケット撮影を自動化するオートブラケット機能も備えています。当然ですが、タイマー撮影も可能ですし、有線/無線のレリーズスイッチも接続できます。

これより高機能のカメラは、フルサイズ機も含め多々あります。例えばAPS-C機より面積比で約2.3倍のイメージセンサーを持つフルサイズ機の方が、一つ一つの画素が大きく多くの光を取り込めるため、より豊かな階調表現可能になります。さらに高機能の画像処理エンジン、過酷な環境下でも使用できる堅牢性や耐久性、高速なオートフォーカス、連写機能など、機能面で差がある事は間違いありません。しかし、少なくともストリートビュー撮影についてはオーバースペックな機能であり、必ずしも必要ということはありません。

理由2.小型360°カメラより高品質の写真が撮影できること。

ストリートビュー撮影に、一眼レフ機ではなく、RICOH社のTHETAシリーズやInsta社のInsta360、GoPro社のGoProシリーズなどの小型360度カメラを使用する業者が多くなっています。ストリートビュー撮影に必要な条件を満たしている小型360度カメラであれば、撮影への使用は全く問題ありませんし、一眼レフ機による撮影と比べて、撮影時間や編集時間も短縮できます。機材も低価格で購入できますから、特に2016年のパートナー制度変更後から撮影代行を始めた業者の中には、小型360度カメラで撮影しているところが多いようです。

一方、弊社も含め、旧インドアビューの時代から撮影代行事業を営んでいる業者の多くは、現在も一眼レフ機による撮影を続けています。今まで使用してきた機材を使えることや、積み重ねてきた経験や技術を活かせることも理由ですが、小型360度カメラを使用しないのは、別に大きな理由があります。

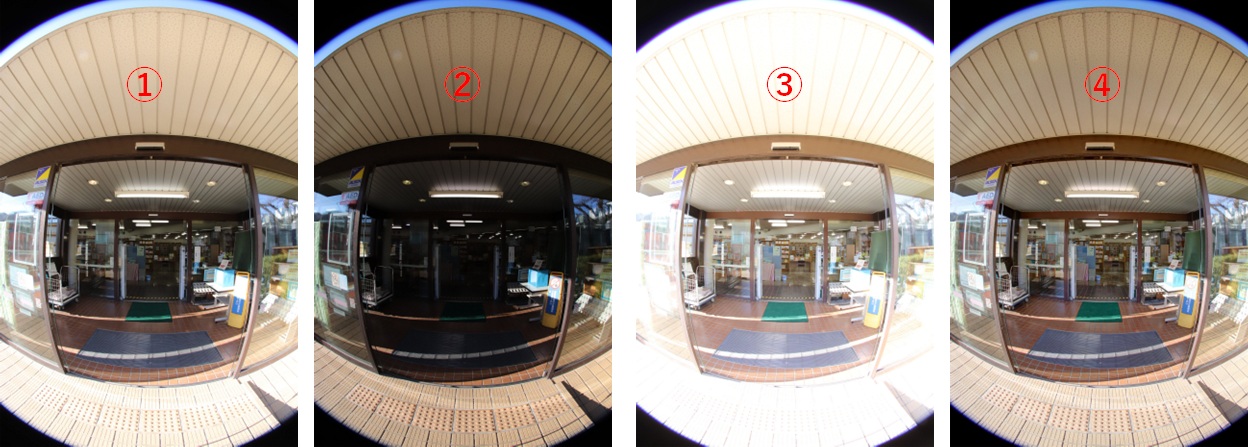

それは、「小型360度カメラでは、一眼レフ機と同等の写真を撮影することが難しい」からです。下の画像は、小型360度カメラと一眼レフ機で撮影した、同じ店舗のほぼ同じ場所のストリートビュー画面を、キャプチャーしたものです。

ほぼ同じ場所・時刻の撮影にも関わらず、小型360度カメラで撮影した①と比べて、②の一眼レフ機による撮影画像の方が、明らかに高画質です。カメラの設定など技術的な理由も無いとは言えませんが、この品質の差は、カメラ(とレンズ)の性能差が、そのまま表れています。

詳しい理由はこちらで述べていますが、軽くて携帯できるサイズの小型360度カメラの中に、一眼レフ機と大口径魚眼レンズが持つ高性能な機構を収めることは、実際には難しいのです。アクティビティの様子を動画撮影するとか、SNS投稿などで使用するのであれば、小型360度カメラでも問題になることは少ないでしょう。しかし、大画面のモニターで見られたり、スマートフォン画面で拡大される可能性があるストリートビューで使用することは難しいと、弊社は考えています。

理由3.軽いこと。

他にも高機能の一眼レフカメラが有るにも関わらず、弊社が「CANON EOS KISS」シリーズを使用している大きな理由は、「カメラが軽い」ことです。屋内版ストリートビューでは、下の写真①のように三脚を使用して撮影しますが、三脚の脚をかなり狭めて設置しています。写真②は脚の間隔が分かり易いように拡大したものですが、凡そ40cm程度しか脚を開いていません。

撮影時に三脚を使用する大きな理由は、カメラを安定した位置に固定させることですが、そのためには三脚の脚を「開脚ストッパーで止まる位置まで全開すること」とされています。しかし全天球(天頂から床下まで)パノラマビューになるストリートビュー撮影でこれを行うと、三脚の脚が大きく写り込むことになります。現在Googleは、360°写真の上端(天頂)と下端(カメラの下)について欠損(写真に写っていない部分)を許容していますが、三脚の脚はカメラで撮影出来てしまうため、見た目が非常に悪くなります。

これを避けるためには、上の写真の様に三脚の脚を全開せず、写り込まない程度まで広げれば良いのですが、それには正に三脚の意義を損ねる「カメラが不安定になる」という大きなデメリットがあります。しかも一眼レフ機でのパノラマ撮影には、通常のレンズよりも大きく重い全周魚眼レンズを装着するので、三脚の不安定さはさらに増していきます。

弊社は高画質のストリートビュー撮影を行うため、2015年の撮影代行事業開始以降、全ての撮影を「一眼レフ機+全周魚眼レンズ」で行っていますが、プロユースに耐えるような高機能の一眼レフ機は大きく重いため、転倒のリスクが高まります。そのため弊社では、ストリートビュー撮影に十分な機能を備えながらも、軽く小さい「CANON EOS KISS」シリーズを採用しています。

理由4.無駄になるデータ部分が少ない

「CANON EOS KISS」シリーズは、イメージセンサーがフルサイズ機と比べて小さいAPS-C機です。イメージセンサーが大きいフルサイズ機とは、画質の違いもありますが、撮影できる範囲も大きく異なります。

こちらに両者を比較した画像例を掲載していますが、円の左右(水平方向)が欠けて、写っている範囲が狭いAPS-C機と比べて、フルサイズ機では円周全てで広い範囲が撮影されています。別の言い方をすると、APS-C機の方が被写体が大きく写っており、フルサイズの方が小さく写っています。

一眼レフ機でストリートビューを撮影する場合、一つの撮影ポイントでは前後左右の4方向を撮影し、4枚の写真を合成して一つの360°写真(エクイクタンブラー画像)を作成します。その際、隣り合う画像の重複部分を「縫い代」として、同じ情報を結合していきますが、フルサイズ機については水平方向でほぼ180°の範囲を撮影しているので、縫い代(重複)部分が非常に大きくなることが明らかです。この縫い代部分は、結合後のエクイレクタングラー画像では半分しか利用されず、画像の解像度にも影響しませんから、結果的に無駄な情報となります。

それに対しAPS-C機では、水平方向の画角が約125°なので、隣り合う画像の重複部分も小さくなり、無駄なデータも少なくなります。この差はストリートビューの品質には影響を与えませんから、後の編集作業やデータ管理を考慮すると、データ量が少なくなるAPS-C機の方が適していると弊社は考えています。

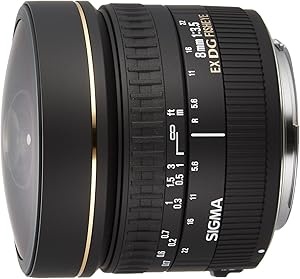

魚眼レンズ-「SIGMA 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE(CANON EF MOUNT)」

Googleのリストにも掲載されてる魚眼レンズの一つで、弊社が使用しているカメラでも全天球パノラマ撮影が可能な、円周魚眼レンズになります。名称に「CANON EF MOUNT」とありますが、これは一眼レフカメラ本体との接合部(マウント)の規格で、キヤノン社製フルサイズ一眼レフ機に対応するレンズを指します。なお、同じレンズでニコン社のFマウント対応製品もあります。

弊社が使用しているカメラに適合するものとしては、他にキヤノン社純正の「EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM」もありますが、価格も倍ほど高くなる上、価格が安いこのレンズでも、ストリービュー撮影に必要な機能を十分満たしているため、旧インドアビュー認定代理店の時代から撮影を続けている撮影代行業者には、シグマ社製のこちらのレンズを使用してるところも多いと思います。

このレンズはフルサイズ一眼レフ機に対応しているレンズですが、弊社が使用しているAPS-C機でも使用することができます。ただしその場合、焦点距離(8mm)が1.6倍になり、撮影できる範囲がフルサイズ機と比べて狭くなってしまいますが、上でご説明したように、問題無くストリートビュー撮影に使用できます。さらに、キヤノン社製レンズの重量が約540gあるのに対し、このレンズは約400gとかなり軽くなることも、このレンズを採用する大きな理由になります。

パノラマヘッド-「Nodal Ninja GTP R20 Ultimate R1/R10 Lens Ring V2」

Googleは複数のパノラマヘッドをリストに掲載していますが、その中から弊社では、リストにある「Nodal Ninja Ultimate R10」の後継機種になる、「Nodal Ninja GTP R20」を使用しています。上の写真①は本体部になり、機種名の後半にある「Ultimate R1/R10 Lens Ring V2」とは、レンズに装着するリングを指します。

レンズの形状はメーカーや機種によって異なっているため、使用するレンズに最適化されたリングが用意されています。また、レンズによって異なるノーパララックスポイント(ノーダルポイント)位置を固定する、専用のストッププレートも同梱されています。下の写真の様に、レンズに装着したリングを、パノラマヘッド本体の台座に結合することで、カメラとパノラマヘッドが一体化します。

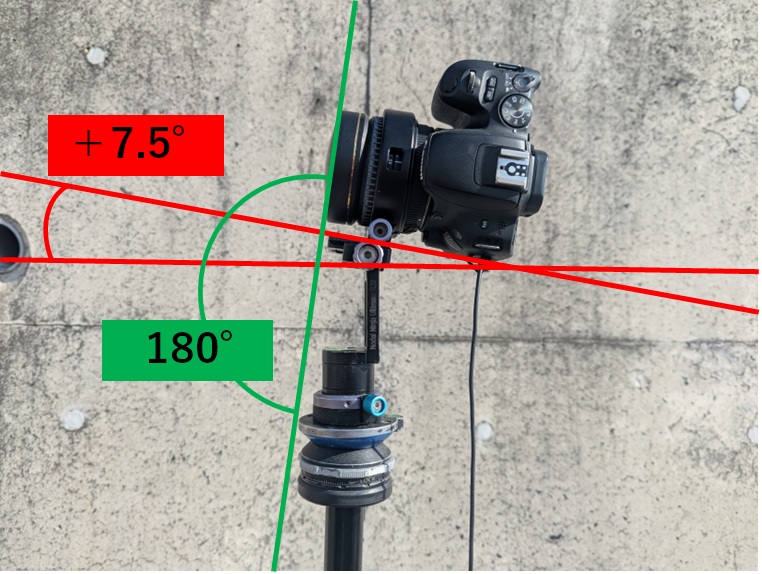

弊社がこのパノラマヘッドを使用する最大の理由は、「Googleがストリートビュー撮影に推奨しているモデル」だからです。一眼レフ機でのパノラマ撮影に使用できるパノラマヘッドはいくつもありますが、ストリートビュー撮影でGoogleが推奨するパノラマヘッドには、独特の特徴があります。それは、「パノラマヘッドのレンズ方向が、7.5度上向きに設定されている」ことです。

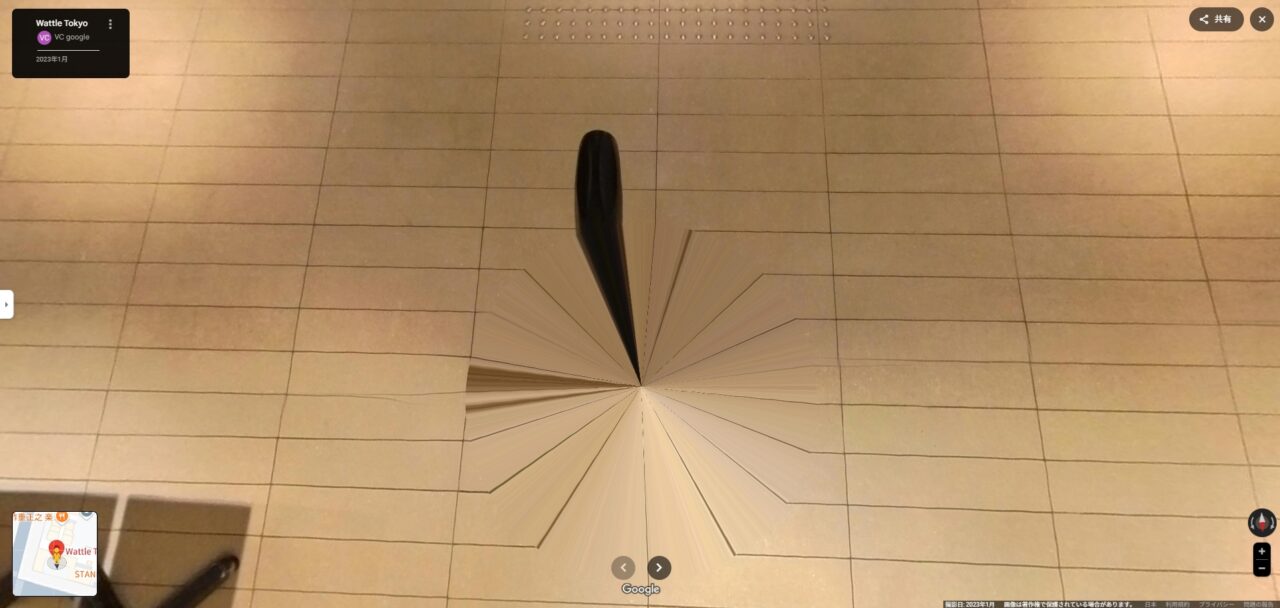

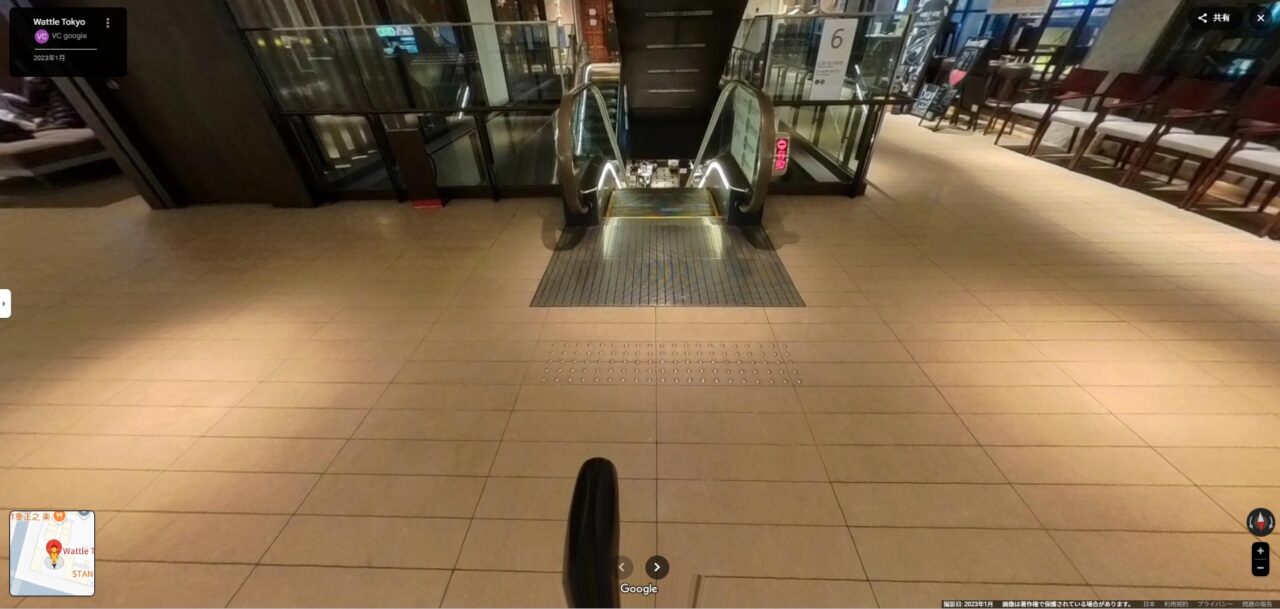

上の写真は、三脚上のパノラマヘッドとカメラを、真横から撮影したものですが、パノラマヘッドのリング固定部が「上に7.5度傾いている」ため、カメラとレンズも同様に7.5度上を向いています。一般的な円周魚眼レンズの撮影可能画角は180度ですので、この状態でパノラマヘッドを水平方向に回転させながら4回撮影すると、天頂方向は各方向で重複するものの、カメラの真下(三脚)は、どの方向でも撮影されないことが分かります。しかし、Googleストリートビューの撮影では、旧インドアビューの時代からこの機種のように「7.5度上向きのパノラマヘッド」を使用する撮影が推奨されており、そのため公開されているストリートビューのほとんどが、こちらの写真のようにカメラの真下にある三脚部分が撮影されていません。

なお、一眼レフ機でストリートビューのような全天球パノラマ(水平垂直360度を見渡せるパノラマ)を撮影する場合、パノラマ結合に必要となる重複部分を確保するためには、水平4方向に真上と真下を合わせた6方向(6回)以上撮影することが望ましいようです。にもかかわらず、なぜGoogleが「真下を撮影出来ないパノラマヘッド」を推奨しているかについては、推測ですが、以下の理由があると思われます。

- 撮影ポイントでの撮影回数が増えることで、撮影時間が長くなる。

- 真下・真上の撮影の際は、三脚をずらずといった、特殊な撮影技術が必要になり、撮影品質の標準化が難しい。

- パノラマを作成する写真も増えることから、データ量が大きくなることに加え、結合処理にも時間がかかる。

ストリートビュー(旧インドアビュー)を、早く広く普及させたいと考えていたGoogleは、撮影カメラマンの技量によって品質にばらつきが生じることや、撮影・編集時間増大に起因する導入費用高額化を避けたいと考えたのかもしれません。そのため、パノラマ画像全体から得らえる情報に与える影響が少ない、カメラ直下を撮影しない専用のパノラマヘッドを推奨したのではないでしょうか。

パノラマヘッドについては、こちらでも詳しく解説していますので、ご興味がある方は、どうぞご覧ください。

三脚-「Manfrotto MT190GOA4」

ストリートビュー撮影に使用できる三脚について、Googleは特に推奨機材をしていません。しかし弊社では、ストリートビュー撮影代行事業を始めてから現在までも、このManfrotto社の同じシリーズの三脚を使用しています。他の三脚が良くない、ということではありませんが、弊社がこの三脚を使用し続けているのは、以下のメリットがあるからです。

理由1.脚を狭めた状態で転倒しないよう、適度に重量があること。

撮影ポイントを移動しながら撮影する屋内版ストリートビューのカメラマンは、一つの撮影ポイントでの撮影が終了する度に、カメラ、レンズを装着した三脚を持って、次の撮影ポイントへ移動することを繰り返します。また、撮影現場への移動も考慮すれば、軽い三脚の方がカメラマンの負担は軽くなります。

しかし、ストリートビューの撮影では、こちらの写真のように、三脚の脚をかなり狭めて撮影します。これは、撮影した写真に三脚の脚が写り込まないために必要なことですが、同時に「三脚が不安定になる」という大きなデメリットが伴います。三脚の上に載っている一眼レフカメラや円周魚眼レンズなどにはそれなりの重量がある上、厚手のカーペットのような安定しない床面や、風が強い状況下での撮影が避けられない屋内版ストリートビュー撮影では、三脚の転倒による撮影機材や、お客様の施設、備品の損壊といった、重大な事故が発生するリスクが高くなります。

このようなリスクを軽減するためには、脚を狭めた状態であっても、安定して自立できる程度の重量がある三脚を使用する方が、ストリートビュー撮影に適している考えています。

理由2.ハンドルやレバーといった突起物が無いこと。

こちらの写真のように、Googleがストリートビュー撮影に推奨しているパノラマヘッドを使用した場合、三脚の脚を狭めることで、三脚部分は撮影されず、ストリートビューには写り込みません。しかし、三脚にパンハンドル(カメラを左右に動かすためのハンドル)のような突起物があると、パノラマヘッドの仰角だけでは写り込んでしまうことがあります。

三脚上のカメラを左右上下に振る可能性がある場合、パンハンドルは非常に有用ですが、一定の高さで水平方向に回転させるだけのストリートビュー撮影に関しては、不要の機能です。弊社では、ストリートビュー撮影と併せてスチール撮影を行うこともありますが、少なくともストリートビュー撮影で使用する三脚については、パンハンドルのような突起物が無い三脚を選択するべきと考えています。

レベリングユニットー「SLIK レベリングユニット2」

レベリングユニットとは、三脚とパノラマヘッドに間に設置して、水平を出すための機材です。これは必須の機材ではありませんが、高品質のストリートビュー撮影を効率よく行うには、重要な機材です。

こちらの写真は、弊社が撮影に使用してるGoogle推奨のパノラマヘッドですが、本体の真ん中辺りに水準器(黄色いガラス)が設置されています。Googleが推奨する全てのパノラマヘッドには、このような水準器が設けられていますが、これには理由があります。ストリートビューの撮影では、パノラマヘッドを水平方向に回転させて周囲360度を撮影しますが、このときにカメラの水平が取れていないと、撮影した画像のパノラマ結合が失敗する恐れがあります。そのためストリートビューのカメラマンは、撮影ポイントに三脚を設置した段階で、カメラマンは必ず水平を確認しています。多少の誤差はアプリケーションが修正するので問題になりませんが、結合が失敗した場合は再撮影が必要になることから、出来る限り正確に水平を取ってから、撮影を開始します。

しかし、Google推奨のパノラマヘッドでは、水平に回転させることは出来ても、カメラの角度を調整する機能はありません。三脚の脚長を調整して水平を取ることは可能ですが、カメラやレンズを載せている三脚の脚を、微妙に動かして調整するのは、時間もかかりますし誤って転倒させてしまう恐れもあります。そこで、水平の微妙な調整を素早く行うための機材として、三脚とパノラマヘッドの間にレベリングユニットを設置します。弊社が使用しているレベリングユニット2では、本体の回転式ロックリングを操作するだけで、15°(プラスマイナス7.5°)の範囲内で自由に傾きを調整することができます。

なお、レベリングユニットで調整可能な範囲の限界近くまで水平が取れていない場合は、まず三脚の脚で大まかに水平を取り、その後レベリングユニットで微調整を行います。これは、脚を狭めて開脚している三脚の上で、重量があるカメラや魚眼レンズを大きく傾けることで全体のバランスが崩れ、三脚が転倒するリスクが高くなるからです。

遠隔スイッチ-「CANON リモートスイッチ RS-60E3」

この遠隔スイッチは、遠隔スイッチの基本的な機能のみを備えた有線接続の製品ではありますが、弊社が使用しているカメラメーカーの純正製品であり、軽量コンパクトで価格も安く、Google推奨の機材としてストリートビュー撮影に必要な条件を備えています。

遠隔スイッチは、高機能なものやワイヤレス接続できるものなど、他にも多く販売されていますが、ストリートビュー撮影という目的から見れば、この機種の機能で十分です。むしろ、電池切れや接続不良が起こりにくい有線接続の方が、安心して利用できると考えています。

ストリートビュー撮影をお考えでしたら、まずは弊社にお問い合わせください

この記事では、弊社が屋内版ストリートビュー撮影に、実際に使用している機材について、それを選択した理由も併せて紹介してきました。ストリートビュー撮影機材については、Googleが定める仕様を満たしていれば「絶対にこの機材が必要」というものはありません。実際弊社でも、また弊社が撮影指導した全国各地のパートナーでも、このページで紹介した機材以外を使用しています。

ただ、重要なことは個々の機材の性能ではなく、その機材の特性や使用目的を十分に理解し、1件として同じ状況にない様々な撮影現場において、失敗なく撮影を完了できるように機材を使いこなす「カメラマンの技量」です。

弊社では、日々の撮影で積み重ねた撮影技術をさらに磨くことに加え、それを社員や撮影パートナーとも共有し、今後も高品質のストリートビュー撮影を続けていけるように、一層の努力と研鑽を続けて参ります。

屋内ストリートビュー撮影掲載サービスは、わかりやすい料金設定と低価格で、ビジネスの見える化をサポートします。

Googleストリートビューがお店やオフィスの店内を紹介し、ビジネスプロフィールの魅力を最大限に引き出し集客に貢献します。

![GoogleビジネスプロフィールMEO対策サポート[おもてなし.com]](https://meo.omotenashi.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-0540977b4b7e7b0015ae94050b534a77.png)