Googleストリートビューの撮影ポイントとは、屋内版ストリートビュー撮影において、三脚上に設置したカメラで、360°のパノラマ写真を撮影する、撮影位置のことです。

日本全国で屋内版ストリートビュー撮影を数多くこなすストリートビュー撮影業者である「おもてなしドットコム」がGoogleストリートビュー(インドアビュー)撮影に関する、撮影ポイントの設置位置や、ポイントの間隔、撮影時の注意点などについて、詳しくご説明していきます。

ストリートビューの印象を大きく左右する撮影ポイント

屋内版ストリートビューの閲覧者は、撮影ポイントで撮影された360°パノラマ画像を見ながら、次の撮影ポイントへ移動していきます。言い換えれば、閲覧者は撮影ポイントで写された情報しか得ることができませんし、撮影ポイントが設置された場所以外は、移動することができません。

そのため、ストリートビューの撮影ポイントは、ビジネスオーナーが閲覧者に見せたい場所であることの他に、以下の問題を解決できる位置に設置することが求められます。

1.閲覧者の意図する場所へ移動できること

パソコンでストリートビューを利用している閲覧者には、次に移動できるポイントの目印として、モニター上に「✖」印が表示されており、その方向を向いた時に画面に表示される「>」印をクリックすることで移動します。スマートフォンの場合は少し異なり、移動可能な方向に表示される「>」印をタップすることで移動できます。

この場合閲覧者は、現在のポイントから「見えている」場所に移動することを期待しているはずですので、それを実現するためには、それぞれの撮影ポイントは、移動可能な別の撮影ポイントから「見えている」ことが必要になります。

撮影ポイントの間に、壁やパーティションなどの視界を遮るものが有ってはいけませんし、撮影ポイント間隔をむやみに長くして、移動後の閲覧者が迷子(ここはどこ?)状態にならないような位置で、撮影することが重要になります。

2.自然な経路・道筋を移動できること

屋内版ストリートビューでは、入口から終点まで一本道で行ける場合だけでなく、別の場所や個室などへの分岐が必要になることも多くなります。この時、閲覧者が「自分が歩いて移動するのと同じ感覚で」移動ができるように、撮影ポイントを設置することが求められます。

例えば、人間であれば通路から個室へ進入する場合、通路から個室内を見て、ドアを開けて室内へ入ります。ストリートビューでも同じイメージで移動ができるように、通路途中のドア前で、かつ個室内の撮影ポイントが見える位置に撮影ポイントを設置し、個室内が見えるようにドアを開放して、撮影することになります。

また、通路や廊下はむろんですが、テーブルとテーブルの間のような、明らかに人が通る通路として設けられているスペースある場合は、そこを歩いて移動するイメージになるよう、撮影ポイントを設置します。撮影ポイントの間に、そのまま歩いて進むことが難しいと思われる障害物があれば、それを迂回して移動できるように、撮影ポイントを設置します。

3.必要最小限の撮影ポイントを設置する

撮影ポイントは、ビジネスオーナーが閲覧者へ訴求したいポイントであることも必要ですが、それ以上に、不必要な撮影ポイントを設置しないこと重要です。

屋内版ストリートビュー閲覧者は、マルチエリアモードを使用しない状態では、画面上に表示される矢印をクリック(タップ)して移動しますが、この方法では必然的に「一つづつしか」移動できません。また、屋内版ストリートビューは、他のバーチャルツアーサービスと異なり、マップも無くエリア名文字数にも制限があるため、閲覧者は、今自分が店舗内の何処にいて、これから何処へ向かっているかを知ることができません。

そのため、閲覧者が不要な撮影ポイントが多いと判断したり、クリックし続けることに飽きてしまった場合、ストリートビューから離脱してしまう恐れもあります。

さらに、弊社も含めた多くの屋内版ストリートビュー撮影代行業者が採用している、「撮影ポイント数によって変わる」料金体系では、撮影ポイント数が増えることはお客様の負担が増えることにもなります。

撮影ポイント数が多いストリートビューが高品質であるということは決してなく、むしろ多すぎる撮影ポイントは、却って閲覧者の離脱や導入費用の増大といったデメリットにしかなりません。弊社のような撮影代行業者には、ビジネスオーナーの要望を叶えるだけでなく、閲覧者がストリートビューから離脱すること無く最後までツアーを続けてもらえるように、撮影ポイントを提案する技術と経験が求められます。

撮影ポイントに関するルールについて

弊社では、Googleが規定している撮影ポイントに関するルールよりも厳しい基準を、社内ルールとして規定しています。そして、そのルールに基づく撮影を、お客様にも推奨しています。これは、現在のGoogleのルールだけによる撮影では、高品質のストリートビュー公開が難しく、ビジネスオーナーだけでなく、閲覧者にとっても使い難いものになると判断しているからです。

Googleの規定している撮影ポイントに関するルール

現在Googleは、屋内版ストリートビューの撮影ポイントについて、ごくわずかなルールしか規定していません。

ただ、ここには「どこに撮影ポイントを設置するか?」という具体的な基準が明示されていませんし、撮影ポイント間隔も非常に短いため、このルールだけに基づいて撮影ポイントを設置すると、非常に利用しにくい、低品質のストリートビューが公開されてしまいます。

そのため弊社では、高品質のストリートビューを公開するため、インドアビュー時代の撮影ルールに準じた撮影ポイントの設置を、お客様に推奨しています。

弊社ルールを強制するものではありません。

なお、Googleによる公開前審査も無い現在では、「Google 提供のストリートビュー画像に関するポリシー」に反しない限り、公開されたストリートビューが、Googleにより削除されるようなことは無いと思われます。高品質のストリートビュー公開のためには、弊社規定のルールを適用すべきである、と弊社は考えていますが、決してお客様に、弊社ルールの適用を強制することはございません。

弊社は柔軟に対応させていただきますので、ご遠慮なくご要望をお伝えください。

弊社における撮影ポイント設置ルール

1.撮影ポイントは連続して設置し、隣のポイントと相互に接続されている

Googleのルール「自然な経路や道筋をたどってください」を実現するため、弊社では原則として、それぞれの撮影ポイントは、前後の撮影ポイントが視認できる位置になるよう連続して設置し、さらに全ての撮影ポイントを、隣接する撮影ポイントと、相互に接続しています。また、店舗入り口から自然に奥まで歩いていくイメージを感じられるように、撮影ポイントを設置し、次の撮影ポイントに進みやすいように視線方向も設定します。

撮影ポイントが接続されると、接続された撮影ポイントの方向に矢印(>)が表示され、クリック(タップ)することで移動できます。なお接続されていない撮影ポイント方向には、矢印が表示されないため、移動することができません。

この表示と移動する方法は、パソコンとスマートフォンでは若干異なります。パソコンの場合は移動したい方向を向くと、床面に近くに撮影ポイントがある事を示す「✖」マークが表示されます。その撮影ポイントに接続設定がされている場合は矢印(>)が表示され、クリックすると移動できます。なお、パソコンの場合は矢印をクリックする以外にも、進みたいおおよその方向の画面をクリックすることでも移動できますが、意図しない撮影ポイントに移動してしまうこともあるため、注意が必要です。

一方、スマートフォンの場合は、「✖」マークは表示されず、移動可能な全ての方向に矢印(>)が表示されます。移動は矢印をタップすることのみで、パソコンの様に矢印以外の場所をタップしても、移動できません。

2.撮影ポイントを接続できない場合は「マルチレベル(エレベーター)モード」を使用

通常のストリートビューでは、上の設定画面のように、互いに視認できる連続した撮影ポイントが接続されているため、閲覧者は画面上に表示される矢印(>)をクリック(タップ)して移動することができます。しかし、例えば上下階や離れたエリアといった、どの撮影ポイントから視認できない場所については、接続することができず、矢印(>)が表示されないため、移動することができません。矢印(>)を使用しない方法、例えばGoogleビジネスプロフィールのサムネイルや、ストリートビューのURLリンクによって、その撮影ポイントに入ることができたとしても、他のフロアやエリアへ移動することができません。

このように、他の撮影ポイントと接続できない、離れた撮影ポイントへ移動場合や、には、ストリートビューの標準機能である「マルチレベル(エレベーター)モード」を使用します。下は、それぞれのフロアに複数の撮影ポイントはありますが、フロア間が接続されていない(撮影ポイントが連続していない)場合の、アプリケーション設定例です。

①②それぞれのフロア内の撮影ポイントは全て接続されており、通常の矢印による移動が可能ですが、同時にそれぞれのフロア内で完結しており、異なるフロアと接続されている撮影ポイントはありません。このようにフロア間で接続設定がされていない状況では、フロアを移動する経路になる矢印が表示されないため、フロア間を移動することができません。

そこでアプリケーションの設定により、③のように①②のフロアを結合し、一つのストリートビューとして公開します。フロア間の移動は、パソコンやスマートフォンに表示されるボタンをクリック(タップ)することで、離れたエリアへジャンプ移動できるようになります。

マルチレベルモードは、通常の移動方法と組み合わせても使用できるため、孤立した撮影ポイントへの移動や、離れたエリアへの移動の際に、無駄な撮影ポイントを減らすことにも利用できます。また、各レベルには名称を付することもできますので、撮影ポイントの簡易的な説明として利用することもできます。

なお、マルチレベルモードでは、撮影ポイントやエリアに名称を付与することができますが、文字数に制限(「全角2文字」「半角英数3文字」以内)がるため、意図する名称を記載できないことが少なくありません。正しい名称で、店舗や施設のパノラマビューをPRすることをお望みの場合は、弊社オリジナルのバーチャルツアー制作サービス「360view(サンロクマルビュー)」をご検討ください。

360viewでは、ストリートビューでは設置できない屋内マップや動画・音声などのリッチコンテンツを埋め込むことができますので、店舗・施設の魅力をより強力にアピールすることができます。

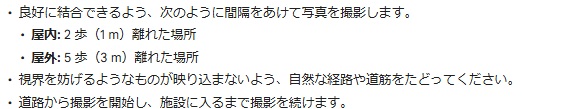

3.撮影ポイントの間隔は約1~4.5m(約5m)

Googleは「屋内:2歩(1m)離れた場所 屋外:5歩(3m)離れた場所」と規定していますが、これをそのまま適用すると、閲覧者はほとんど情報(景色)が変わることの無いポイントを移動することになり、ストリートビューに飽きてしまい、離脱してしまう恐れがあります。また、撮影ポイント数が無駄に多くなり、撮影料金が異常に高額になってしまいます。

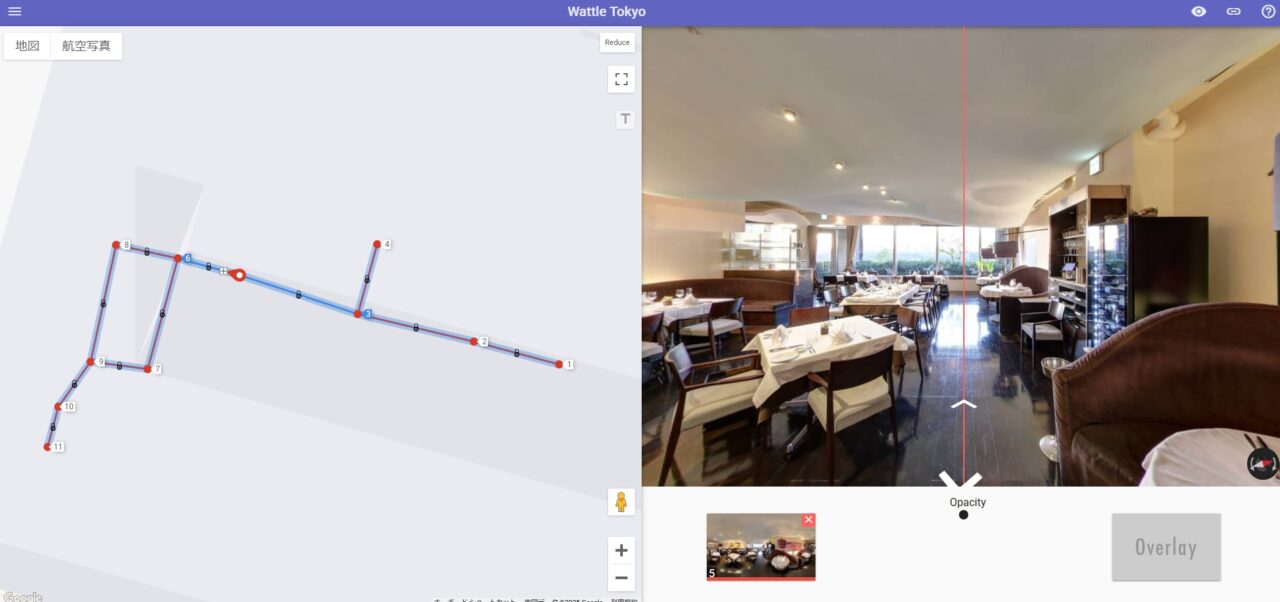

そのため弊社では、厳しかったインドアビュー時代に推奨されていた「約1~4.5m(約5m)」間隔での撮影ポイント設置を推奨しています。下の例は約5m間隔ですが、この距離でさらに、1m間隔に4つの撮影ポイントを設置することは、お客様も無駄と思われるでしょうし、閲覧者も移動に疲れてしまうことは間違いないと思います。

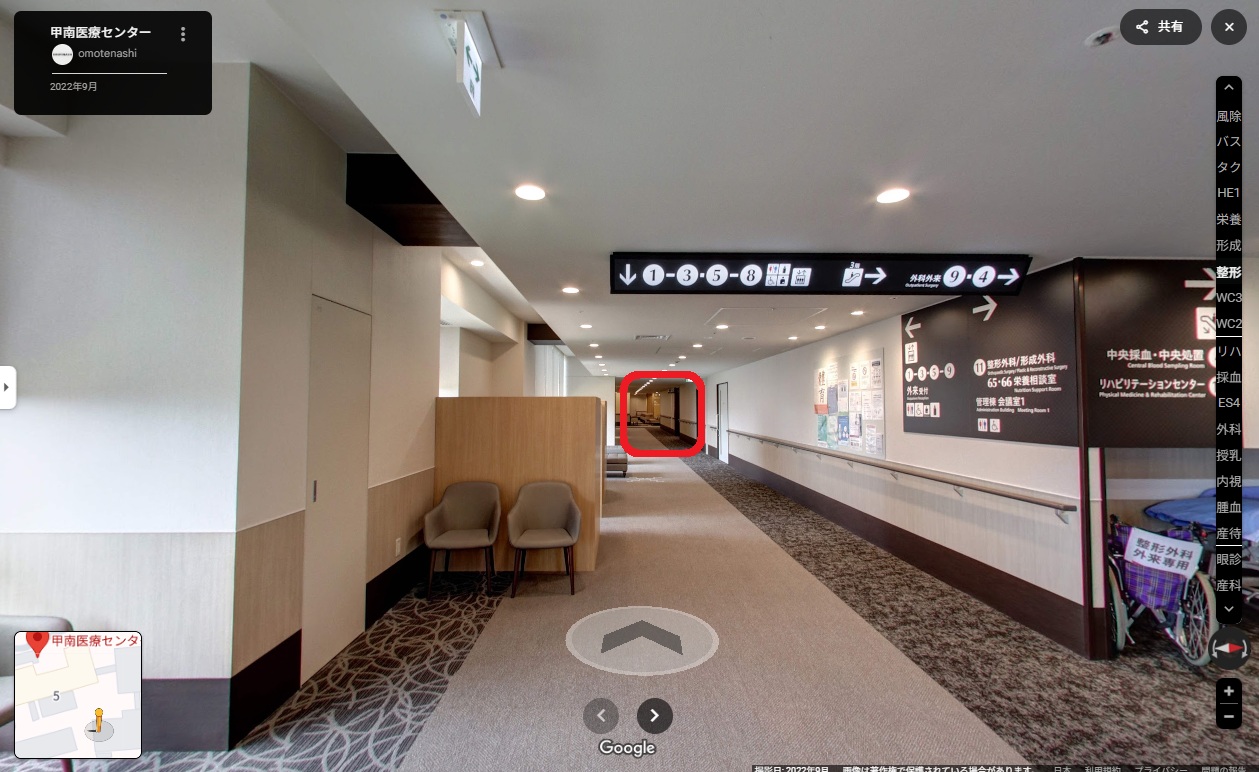

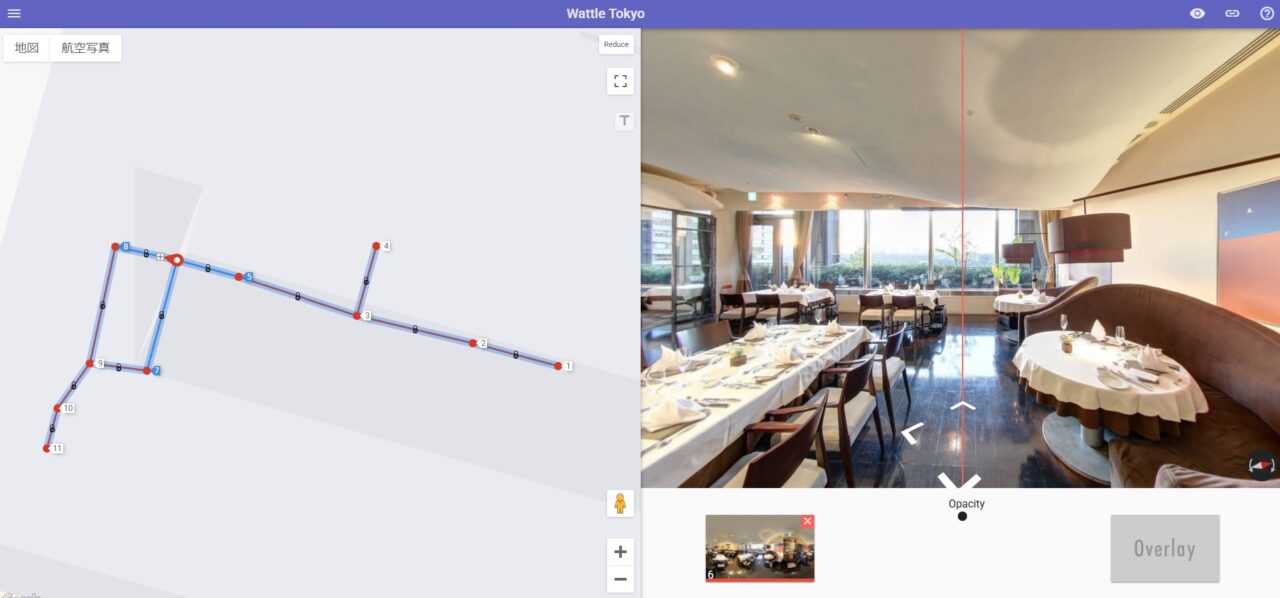

また、次の撮影ポイントが十分に視認できて、移動後に迷子にならない状況であれば、この距離をさらに伸ばすことも許容しています。下は撮影ポイントを長く設定した例です。①から次のポイント②までは、約15m離れていますが、次のポイントが十分に視認でき、移動後に迷子になる可能性が少ないこと、さらに進行方向までの間に見せるべき情報が無く、撮影ポイントを設置する必要が無いことから、撮影ポイント間隔を長くしています。

4.屋内や個室などへ入る場合は、入口の前後約1mで、扉を開放して撮影

屋外から屋内へ入る際や、メインの移動経路から分岐して個室などへ入る際は、入口の前後約1mに撮影ポイントを設置します。また、視線を遮るようなドア(扉)やのれんなどがあれば、撮影ポイントから中が見える(外が見える)状態になるよう、開放して撮影します。

通常、人が個室などへ入る場合、個室の入り口に立ち、ドアを開けて中を見る、という動きをとります。また、個室から外に出る場合も同様です。この撮影ポイントを設置しない場合、閲覧者はそれまで見えてなかった景色の部屋へ、いきなり飛び込むことになり、戸惑ってしまうでしょう。弊社では、閲覧者がストリートビューでも自然な移動ができるように、インドアビュー時代からあったこのルールを、現在も推奨しています。

ドアからの距離についてですが、弊社では現場の状況に合わせて柔軟に運用しています。下の例では、個室内の撮影ポイントを、入口から約1mではなく、個室内を広く見渡せる位置になる約3mまで、間隔を延ばしています。旧ルールではこの場合、個室内に入口内側約1mと合わせて2カ所撮影ポイントが必要になりますが、個室の広さから入口約1mのポイントは不要と判断しています。

なお、撮影ポイントとは関係ありませんが、上の①では、左側個室の中が、他の部分と比べて暗く撮影されています。これは、太陽光が大きく差し込む①②のポイントが非常に明るく、それと比べて暗めの室内照明しかない左側個室が暗すぎることが原因です。周囲の明度差が激しいパノラマ撮影では、360°全ての方向で明るさを揃えることが原則ですが、極端に暗い方向を適正露出として全方向へ適用すると、暗い方向以外が極端に明るくなるなってしまいます。このポイントでは、パノラマ画像全体がバランス良い明るさで公開できるように、露出を調整してオートブラケット撮影を行い、さらに編集でHDR処理も施しています。しかしここで左側個室内部が明るく写るように撮影すると、他の方向が著しく明るく白飛びし、情報が得られなくなる恐れがあります。そのため、後で進入し内部を撮影できる左側個室方向については、敢えて最小限の情報が取得できる露出で、撮影しています。

5.「3:1:1ルール」

上のルールの応用例になりますが、店舗・施設の外から屋内に進入する場合、「入口から外側約3m」と、さらに「入口ドアを挟んで外側と内側の約1m」で撮影します。このルールを、弊社のようなストリートビュー撮影代行業者は省略して、「3:1:1ルール」と呼んでいます。

「入口から外側約3m」は、店舗や施設の外観を広く撮影するために撮影します。またこのポイントで撮影することで、周囲の状況も見せることができるたため、来訪する際にも役に立ちます。また、「入口ドアを挟んで外側と内側の約1m」は、先にご説明した「4.個室などへ入る場合は、入口の前後約1mで、扉を開放して撮影」と同じ理由です。この3箇所を撮影することで閲覧者は、店舗や施設へ実際に訪問するような自然な経路で、屋内に入ることができます。

このルールも、先にご説明したインドアビュー時代にあったものの一つで、現在は必須ではありません。しかし、日々新たに公開されている多くのストリートビューでも適用されており、特に弊社のような、「インドアビュー認定代理店」のころから活動している撮影代行業者であれば、「常識」として認識しているルールと言えます。

なお、多くのストリートビューで適用されている「3:1:1ルール」ですが、現場の状況によってはそのまま適用することが難しいケースもあります。ポイント間を延ばす・短くすることもありますし、また予算や想定する撮影ポイント数によっては、入口周りだけで3ポイント撮影することを望まれないお客様もいらっしゃいます。そのような場合は杓子定規に適用せず、柔軟に対応いたしますので、ご遠慮なくご要望をお聞かせください。

6.接続されている相互の撮影ポイントの間に、障害物があってはいけない

ストリートビューは、閲覧者が実際に歩いて移動しているかのように、連続した撮影ポイントで撮影しますが、撮影ポイントの間に、通行の妨げになるような障害物があれば、「実際には歩けない」と閲覧者が感じてしまうかもしれません。また、閉まったドアや、壁やパーティションなどにより、移動後の撮影ポイントが見えない状況では、閲覧者は移動後の景色が想像できない場所へいきなり飛ばされることになり、自分が何処にいるのかわからない状態になってしまう恐れがあります。

そのため、接続されている(移動ができる)相互の撮影ポイントの間に、移動の妨げになるような障害物がある場合は、障害物を除去してから撮影します。障害物が除去できない場合は、ポイント間を直接接続せず、その障害物を迂回して移動できる撮影ポイントを追加します。また、壁やパーティションなどにより、次の撮影ポイントが見えない場合は、相互の撮影ポイントが見える曲がり角などに、撮影ポイントを設置する必要があります。

撮影ポイントの間にドアがある場合、弊社では原則として必ず開放して撮影します。また、のれんについても、人が通るイメージになるよう、上げて撮影しています。

以下は、障害物を迂回する場合と、曲がり角の先が見えない状況でのポイント追加例になります。

障害物を迂回する例。

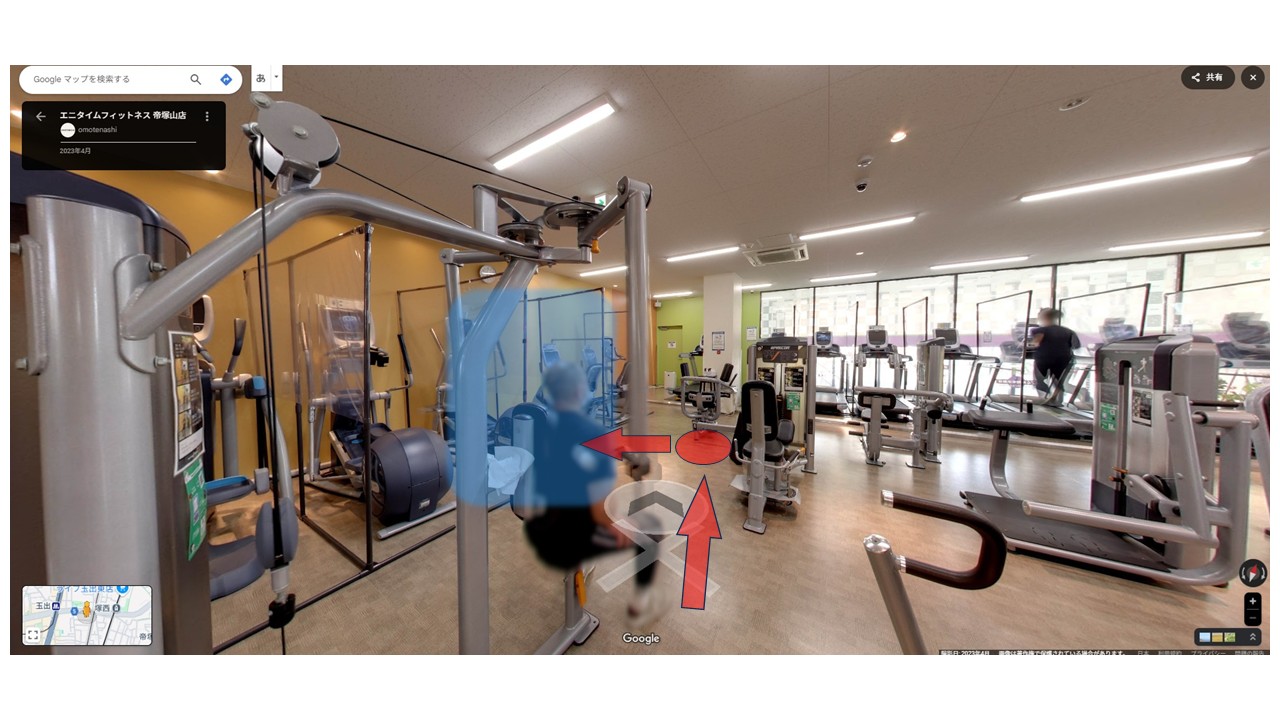

現在の位置から写真正面奥(青色)へ移動するには、そのまま直進(赤矢印)すると正面のテーブルが障害物になります。しかも左右に通路がある状況で、人が歩いて直進するのは不自然と思われます。

このような場合は、現在の位置と移動先の間に、障害物を迂回する撮影ポイント(緑色)を追加し、それぞれを接続することで、自然な移動ができるようになります。

曲がり角への撮影ポイント追加例。

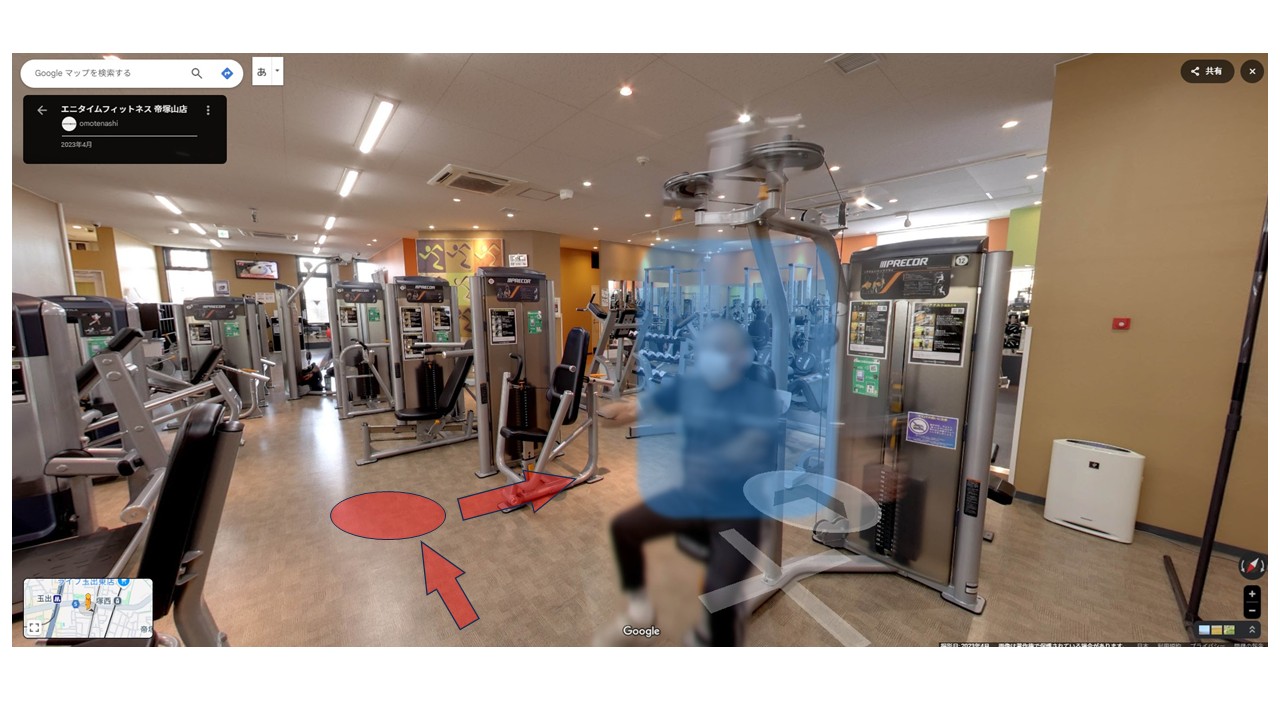

現在位置の正面奥に曲がり角があり、通路左(写真左のロッカーの裏側:青色)の撮影ポイントは、現在の位置から見えません。直接ポイントを接続(赤矢印)すると、壁をすり抜けて移動することになり、閲覧者は予想していない場所へいきなり飛ばされてしまいます。

このような場合は、現在位置と移動後の撮影ポイントが見える曲がり角に、撮影ポイント(緑色)を追加し、それぞれを接続することで、自然な移動ができるようになります。

ただし、このルールを厳格に適用すると、撮影ポイントが増えてしまい、却ってスムースな移動の妨げになる恐れもあります。また撮影ポイントが多くなると、撮影費用も増えていきます。そのため弊社では、撮影ポイント間の「移動の妨げになる障害物」について、「移動先のポイントが視認できる」「移動後の自分の位置が想定できる(迷子にならない)」のであれば、障害物と見なさずに、撮影ポイントを接続しています。

下の例は、撮影ポイント間に障害物があるポイントA、Bを、双方から見たものですが、進行方向にある撮影ポイントは、人物とトレーニングマシンの向こう側(青色)にあります。人物とトレーニングマシンを障害物と見なして、迂回するのであれば、①②の赤丸の位置へ、撮影ポイントを追加することになります。

しかし、写真③④のように、A、Bそれぞれのポイントから進行方向を見たとき、①から③、②から④の景色は十分に認識することができ、移動後のポイントから見える景色にも違和感が無いので、迷子になる可能性は低いと思われます。また、①②の赤丸の位置に撮影ポイントを追加した場合、移動してもほとんど周りの景色に変化が無いのは明らかで、まさに「障害物を迂回するためだけに設置した」撮影ポイントとなってしまいます。このような状況であれば弊社では、障害物と認識することをせず、撮影ポイント間を直接接続します。

7.車が通る道路上には撮影ポイントを設置しません

弊社では基本的に、自動者が走る道路上には、撮影ポイントを設置しません。撮影ポイントは、撮影するビジネス(店舗・施設など)の敷地内か、前面の歩道上に設置します。歩道が無い場合も、可能な限り車道端の路側帯内で撮影するようにしています。

この理由についてはこちらで詳しく解説しておりますが、車道上での撮影は、車の通行を妨げるだけでなく、撮影するカメラマンを危険にさらすことになり、深刻な事故につながる恐れがあるためです。また、Googleが撮影する道路上のストリートビューとの接続が、上手く機能していない現状では、敢えて危険を冒してまで撮影する必要が無いと、弊社は考えています。

「お客様を連れてくるストリートビュー」は撮影ポイントで決まります

このページでは、弊社がストリートビューを撮影する際の、撮影ポイント設置ルールについて、弊社事例とともにご紹介してきました。弊社では、撮影ポイントだけでなく、ストリートビュー撮影全般について、Googleが定めるルールよりも、かなり細かく、厳しいルールを定めておりますが、これら全てが、高品質のストリートビューを公開するためには、必要不可欠であると弊社は考えています。

前述のとおり、弊社ルールは「高品質のストリートビュー公開に必要」なため、弊社が独自で規定しているものであり、その適用をお客様に強制するものではありません。しかし冒頭で述べた3つの要点、

- 閲覧者の意図する場所へ移動できること

- 自然な経路・道筋を移動できること

- 必要最小限の撮影ポイントを設置する

を満たすためには、ただ漠然とビジネスオーナーのご要望を聞くだけでなく、これまでに得た知識・経験・技術をお伝えし、ご一緒に「お客様を連れてくるストリートビュー」を創っていくことが重要であると、弊社は考えています。ストリートビューを撮影・公開できる業者はたくさんいらっしゃいますが、高品質なストリートビューを、ご提案から撮影・編集・公開まで自社だけで完結できる撮影代行業者は、決して多くありません。

ストリートビューは、一度撮影・公開すると、長くネット上で閲覧者の目に触れることになります。貴重な費用と時間を、長く有効に活用するためにも、屋内版ストリートビュー撮影代行業者を選定する際には、ぜひ弊社にご相談ください。

屋内ストリートビュー撮影掲載サービスは、わかりやすい料金設定と低価格で、ビジネスの見える化をサポートします。

Googleストリートビューがお店やオフィスの店内を紹介し、ビジネスプロフィールの魅力を最大限に引き出し集客に貢献します。

![GoogleビジネスプロフィールMEO対策サポート[おもてなし.com]](https://meo.omotenashi.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-0540977b4b7e7b0015ae94050b534a77.png)